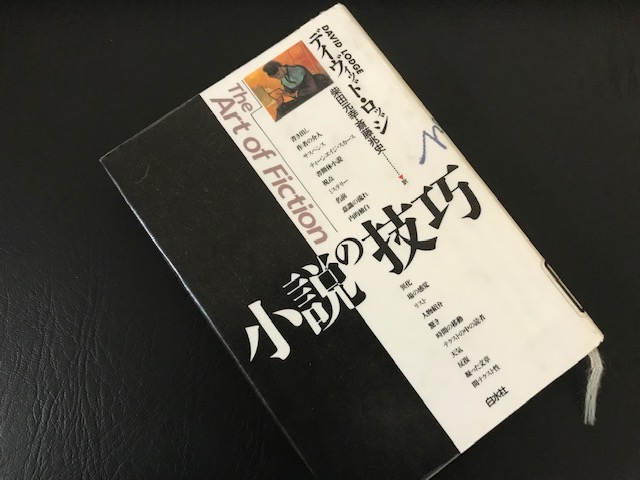

今、【小説の技巧(デイヴィッド・ロッジ著、柴田元幸・斎藤兆史訳、白水社)】という本を読んでいる。

小説を書いたり読んだりする上での共通理解事項とされる技法上の概念や手段を叩き込んでくれる本だ。

有識者にとっては共通理解事項かもしれないが、私には目からうろこの連発だった。

しっかりと読み込めば、同じ小説から得られる気づきなどの情報量を増やしてくれるだろうし、自分で何か書こうと思う時も非常に役立つだろう。

【書き出し】、【作者の介入】、【視点】、【名前】ほか50の切り口で小説の技法を教えてくれる。

私も本は好きなので例えば【視点】でいえば、主人公の視点で主人公自らに語らせる小説や第三者の視点で情景描写するタイプの小説などいろいろな視点で書かれた小説の形式を読んだことはあったが頭の中で体系的に整理されていなかった。

途中で視点がずれた時にいかに小説の世界観を崩すかなどの記述もなるほどと思った。

【書き出し】は読者を作者の作る世界に引き込む役割を果たしているが違和感なく作者の作る世界に引き込むための技法などもためになった。

登場人物の名前だったり小道具だったり、小説を書く上で当然必要となり一つ一つ決めなければならない決め事のあらゆる部分で強烈な意思がはたらいてこだわりを持って書かれていることがよく分かった。

勉強になった。

今日の写真は【小説の技巧】。

年末に良い本に出合った。

目的なく本屋を訪れて本棚に並んでいる中から本を手に取ることはよくあることだが図書館はやはり本棚の多様性に厚みがある。